コーチとして様々な組織と関わる中で、私がよく耳にするのは会議に関する不満です。「会議が多すぎる」「長すぎる」「効率が悪い」「何も決まらなかった」「必要なかった」といった声をあちこちで聞きます。特に現場チームでは、議題の不在、時間管理の欠如、ファシリテーターの不在、出席だけするメンバー、意思決定プロセスの不明確さなど、様々な要因が会議の生産性を低下させています。

こうした課題を解決するために、今回私が注目したいのが「ホラクラシー」の「タクティカル・ミーティング(Tactical Meeting)」です。

ホラクラシーとその中にある大事な原則について

ホラクラシーは、2007年にブライアン・ロバートソンによって開発された組織運営の方法論です。従来の階層型組織構造に代わる自己組織化のフレームワークとして、権限の分散、透明性、そして迅速な適応を可能にします。

ホラクラシーの核となる原則には:

- 役割と責任の明確化:組織内の役割(ロール)が明確に定義され、それぞれに特定のパーパスとアカウンタビリティが与えられます。

- テンションの処理:「テンション」(現状と理想のギャップ)を感じた人が、それを組織の改善機会として提示できます。

- 自律的な意思決定:決定権は関連する役割に分散され、トップダウンではなく分散型の意思決定が行われます。

- 継続的な進化:組織構造は固定されず、常に進化し続けることが前提とされています。

- 許可ではなく制約に基づく行動原則:従来の組織の「許可がなければ行動できない」という姿勢とは対照的に、ホラクラシーでは「制限するルールがない限り、価値があると判断したイニシアチブは誰でも取ることができる」という原則を採用しています。

- コンセントベースの意思決定:完全な合意(コンセンサス)ではなく、「重大な異議がない」状態を目指す同意プロセスに基づいて意思決定が行われます。これにより、迅速な意思決定と十分な検討のバランスが取られます。

ホラクラシーでは主に二種類の会議があります:「ガバナンス・ミーティング」(組織構造や役割の設計)と「タクティカル・ミーティング」(日常業務の調整と障害の除去)です。特にタクティカル・ミーティングは、多くの組織ですぐに応用できる実践的なポイントを含めています。

タクティカル・ミーティングから学べる効果的な会議の進め方

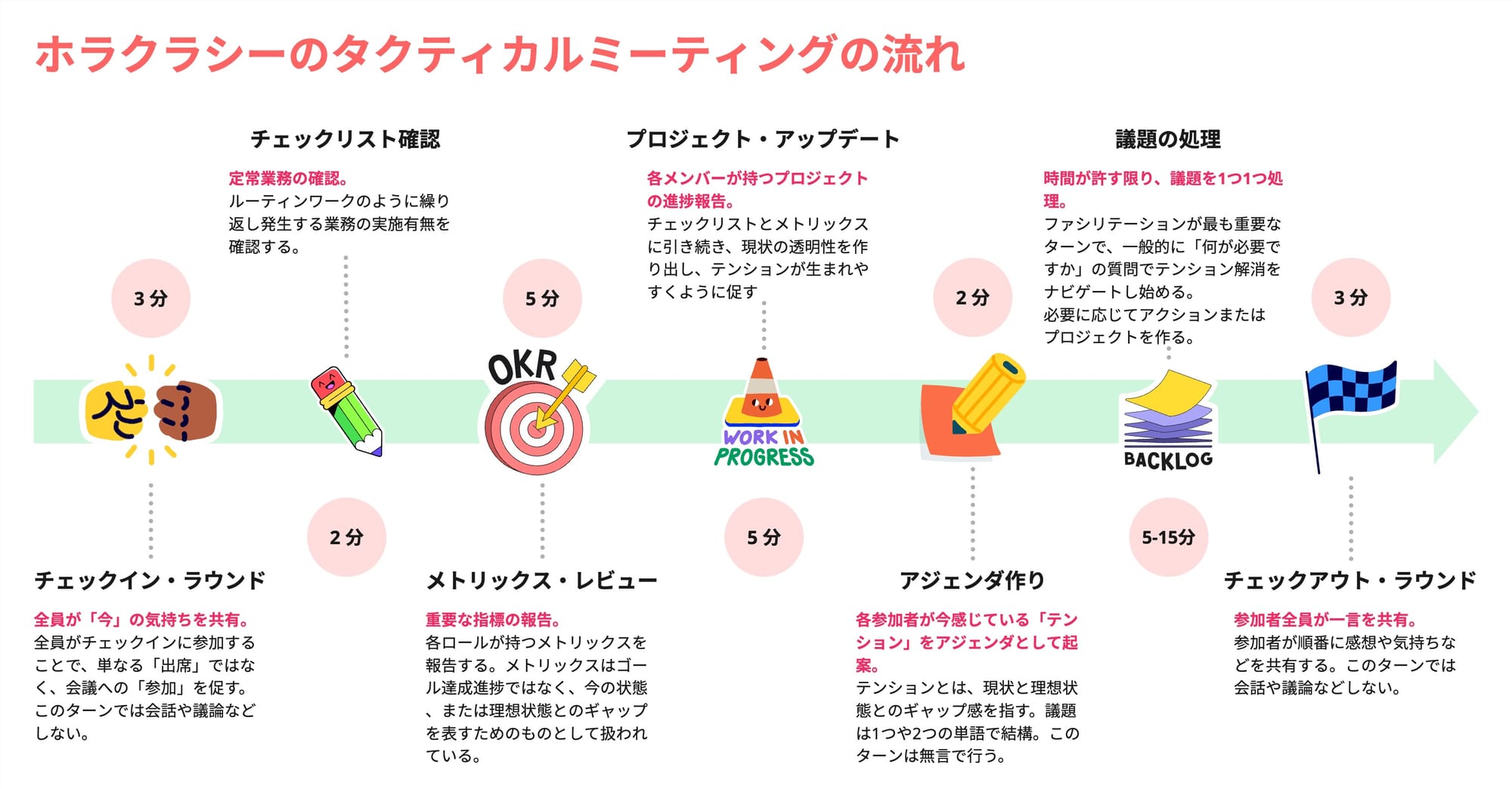

タクティカル・ミーティングのプロセスは以下のように定義されています。

そこから学べる重要なポイント:

- 明確に定義されたプロセス:それぞれ異なる目的と明確な行動指針を持つセクションに分かれています。各セクションでは「何をすべきか」「何をすべきでないか」が明確に定められ、会議の流れが構造化されています。ファシリテーターが誰であれ、このプロセスで行います。

- ファシリテーターの役割の明確化:ファシリテーターには明確な目的とアカウンタビリティがあり、詳細なファシリテーション方法が提供されています。これにより、誰がファシリテーターを担当しても一定の質が保たれます。ファシリテーターは議論の内容ではなく、プロセスの保全に責任を持ちます。

- テンション駆動の議題構築:

- 会議中にその場でテンション(現状と理想のギャップ)に基づいた議題を構築します

- 各議題の処理には明確なプロセスと時間制限があります

- 時間内に処理できなかった議題は、参加者の責任で会議外で対応することが期待されます

- 明確な議題処理プロセス:テンションが提示されると、以下の定義された手順とアウトプットが用意されています:

- 情報や反応を要求する

- 情報を共有する

- 特定の役割に対してアクションやプロジェクトの作成を要求する

- 個人的なイニシアチブとして引き取る

- ガバナンス・ミーティングへのプロポーザルを作る

- テンション提起者の保護:

- テンションを提起した人(テンションの所有者)はプロセスによって守られます

- 全員の合意(コンセンサス)を求めるのではなく、テンションの所有者が必要とするものを得られれば良いとされます

- 議題の終了はテンションの所有者の裁量で決定します

これらの特徴により、戦術的会議は効率的かつ効果的に運営されます。

現場チームへの活用法

ホラクラシーを導入しなくても、以下の実践的なポイントを会議に取り入れるだけでより効果的なミーティングが行えるのではないでしょうか。

1. 会議の構造を明確に定義する

タクティカル・ミーティングの以下のような明確なアジェンダを定義し、各セクションでの進め方と期待値を明らかにします。

- チェックイン(3分)

- チェックリスト(2分)

- メトリクス(5分)

- プロジェクト更新(5分)

- 議題構築(2分)

- 議題処理(残り時間)

- チェックアウト(3分)

* 上記の時間は目安であり、ホラクラシーを実践する組織によって多少変わることがあります。

💡上記すべての要素を導入する必要はありません。チェックイン、議題処理、チェックアウトだけでも始められます。全体で45分以内を目指しましょう。そして全ての議題の処理よりも時間厳守を優先にしましょう。

2. ファシリテーターの役割を確立する

- ファシリテーターは内容ではなくプロセスに集中する

- 会議の流れを守り、時間管理を行う

- 議論が脱線したら元に戻す権限を持つ

- 参加者全員が発言できる機会を確保する

💡毎回異なるメンバーがファシリテーターを担当することで、全員がプロセスを学び、責任を共有できますが、初期の段階ではしばらく固定化して安定させておくことをおすすめします。

3. 「テンション」に焦点を当てた議題管理

- 議題は事前に用意するのではなく、会議中にその場で構築する

- 各自が感じている「現状と理想のギャップ」を議題として提案

- 各議題に時間制限を設け、深い議論は別の場に移す

- 議題提案者が必要とする結果を得られたら次に進む

💡「この議題で何を得たいのか?」を常に明確にし、起案者を守りながら最終的に得たいものが得られたことを確認しましょう。

4. 明確なアウトプットの定義

議題処理の結果として、以下のいずれかを明確にします:

- 情報共有が完了した

- 次のアクションが決定され、担当者と期限が明確になった

- 新しいプロジェクトが立ち上げられ、責任者が指名された

- 課題を会議外で継続検討することになった

5. 合意ではなく前進を重視

- 全員の完全な合意を求めず、「試してみる価値のある次のステップ」を見つける

- 議題提案者の判断を尊重し、彼らが必要とするものを得られたかを基準にする

- アイデアに反対していても、「重大な害がない」なら試してみることを許容する

💡「完璧な解決策」より「前に進める解決策」を優先し、実践から学ぶ文化を育てましょう。

これらの要素を段階的に取り入れることで、あらゆるチームの会議は劇的に改善できます。すべてを一度に変える必要はありません。小さな変化から始め、効果を確認しながら徐々に改善していきましょう。