今週の注目記事

今週の「ネコの探検記」ではアジャイル、スクラム、そして組織作りに関連する記事をピックアップしております。

Agile/Scrum

アライメントツールの紹介

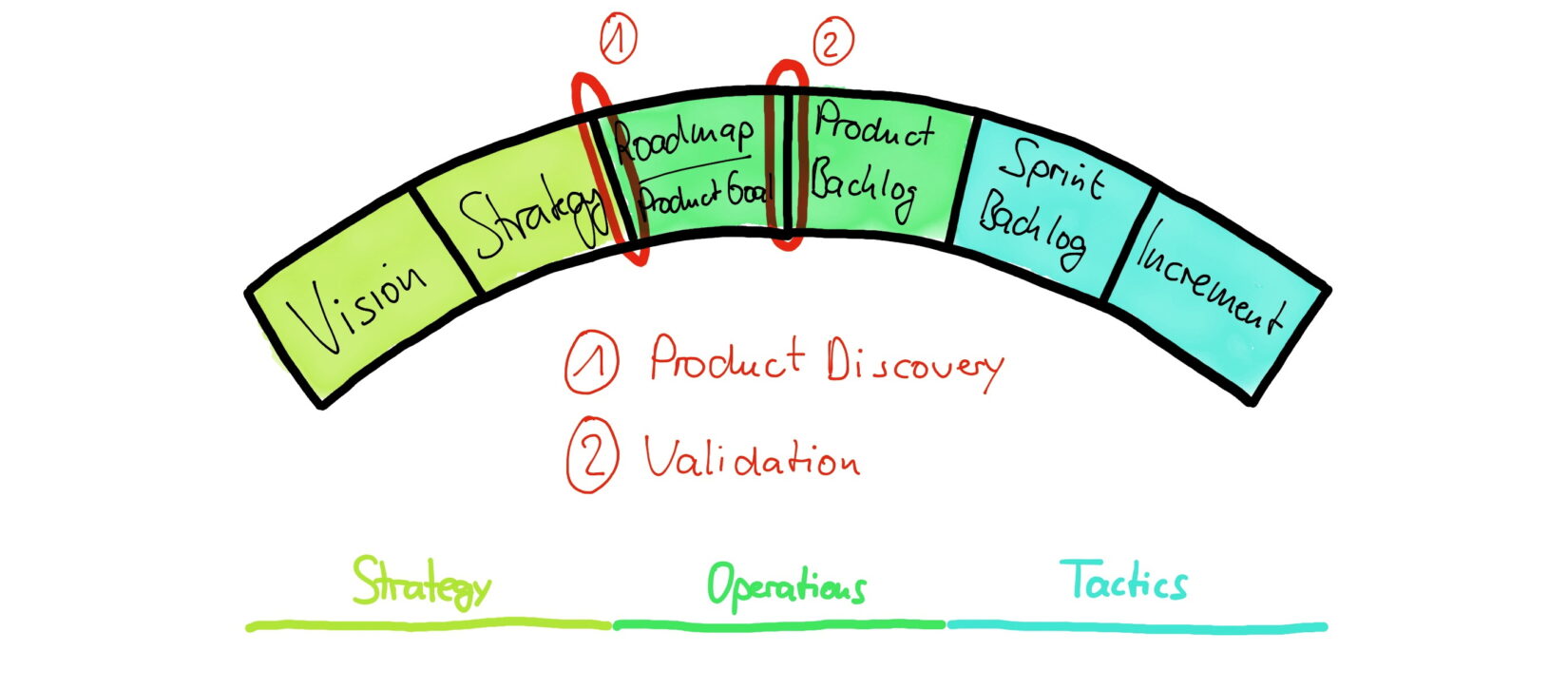

記事: Alignment Tools

著者: Stefan Wolpers

チームや組織のアライメントを取るための多様なツールを紹介しています。これらのツールは、アジャイルチームのビジョン、価値観、戦略、目標を一致させ、効率的なコミュニケーションとコラボレーションを促進します。チームのコンテキストやアラインメントを取りたい領域を特定し、適切なツールを活用しましょう。

- プロダクトストラテジーキャンバス

- リーンキャンバス

- Goal Oriented プロダクトロードマップ

- Now-Next-Laterロードマップ

- オポチュニティキャンバス

- プロダクトゴールキャンバス

- オポチュニティソリューションツリー

- ユーザストーリーマッピング

LeSS向けのスクラムガイド改修版

著者: Bas Vodde、Craig Larman

今月公開された「スクラムガイド(LeSS版)」がスクラムガイドをシングル化し、スクラムのエッセンスを維持しつつ、理解しやすい形にしました。特に気になった点は以下です:

- 「スクラムチーム」の概念を外し、PO、SM、チーム(開発者)を分ける。理由はLeSS観点としては1.POとSMはチームの中ではない、2.チームごとにPOを置くと弊害がでると述べています。

- プロダクトゴールをプロダクトビジョンに置き換えた。元々プロダクトゴールはなかったが、スクラムガイドに追加されることで特に良い効果は見られなかったと言います。

- 完成の定義は確約から合意事項として扱うようにしています。個人的には品質を作り込むには欠かせないものだと思っていますので、任意と捉えれても大丈夫なのかと懸念しています。

Cクラスリーダーのアジャイル理解の重要性

記事: Agilesplaining: Why the C-Level Doesn’t Get It

著者: Maarten Dalmijn

Maarten Dalmijn氏がCクラスのエグゼクティブがアジャイルの重要性を理解しない理由と、それに対処する方法について説明しています。アジャイル導入の成功には、上層部の理解とサポートが不可欠であり、効果的なコミュニケーションと教育が求められますが、多くなアジャイルコーチやスクラムマスターなどが説明・説得・巻き込みに難航します。そしてその原因は自分たちにあるという。。

"Invoking the Agile manifesto to explain Agile is a noisy, impersonal crutch and a very unnecessary one at that."

Leadership

もっと良い質問をしよう

著者: Worth Am

常に良い質問を投げることはできていますか?好奇心と傾聴が問題解決、評価判断や結論付けに負けていませんか?この記事ではより良い質問をするために9つのテクニックを紹介しています。

"Be willing to ask the dumb question no one else will."

Building Organizations

人事評価がない人事制度の事例

著者: 金田 宏之

従来の人事評価を廃止したスタートアップ企業の事例を紹介しています。Nstock社、NOT A HOTEL社、Ubie社、それぞれの考え方と仕組みが解説されています。個人評価よりもチームや組織の成果に対する評価が主軸になってきます。

軽量級の人事制度を考えている場合、「人事評価がない人事制度」を導入することは筋に良い打ち手だ。

タックマンのチームモデルは間違っていた?

記事: Is Tuckman's Team Model Wrong?

著者: Shaaron A Alvares

1965年に公開されたタックマンモデルは、チームが形成、混乱、統一、機能、散会の5つの段階を経て成長するとしています。しかし、Agile India 2019で登壇する際、Doc Nortonはこのモデルが現実には直線的に機能しないと主張しています。彼の観察によれば、チームは「混乱」段階に長くとどまることが多く、必ずしも全ての段階を経て高いパフォーマンスに達するわけではありません。Nortonは、チームの再編成(リチーミング)がより現実的であり、効果的であると説明しています。Heidi Helfandのダイナミックリチーミングでは、チームメンバーの流動性を高め、自主性、つながり、卓越性、多様性を強調することで、チームの総合的な満足度とパフォーマンスを向上させるとしています。

今週の書籍

2023年の出版で英語のみですが、ヘンリー・ミンツバーグの「Understanding Organizations Finally! Structuring in Sevens」を一押しします。

著者は組織の形態が主に4つに分かれて(個人主義、官僚制、専門職、プロジェクト)、それぞれには異なるメカニズムが存在するとしています。組織の特性と有効な組織作りアプローチが解説されていますのでお勧めします。

直近の注目イベント

その他、7月のコミュニティイベントをここで紹介しています。

研修のご案内

yamanecoとAgoraXが開発した「アジャイルテスティング研修」は、Scrum Inc. Japanとの共同開催により、2024年9月12-13日(木・金)にパブリック研修として実施されることになりました。

この研修を通じて、アジャイル・テスティングとは何かを理解し、明日から実践に移せる具体的なプラクティスを学ぶことができます。

| Day1 | Day2 |

|---|---|

| イントロダクション: • マインドセットのシフト • アジャイルの必要性を理解する |

アジャイルテストのプラクティス(II/II): • 実例仕様(Specification by Example) • 受け入れテスト駆動開発(ATDD) • CI/CDとテスト自動化を使用して、早期に、頻繁に「完成」を達成する • 振る舞い駆動開発(BDD) • ユーザ視点の強いテストにより開発を駆動する方法 • 継続的インテグレーションとテスト自動化 |

| アジャイル、スクラムの起源 | AIでテストの有効性を高める |

| 品質を意識しながら「リリース可能なインクリメント」と「完成の定義」をどう定義するか | アジャイルテストに適した測定指標とは |

| アジャイルテストとは | アジャイルテスター&シナリオ演習 |

| アジャイルテストのプラクティス(I/II): • ペアテスト • 探索的テスト |

現場の導入に向けた研修まとめ |

詳細及び申込みに関してはScrum Inc. Japanのサイトをアクセスをしてください。

それでは、次回のニュースレターもお楽しみに!